La banca pública ya está aquí: el caso de AVI en Guatemala

Después de unos años complicados para la economía guatemalteca, han surgido varias propuestas de reactivación económica. Una de las propuestas que están encima de la mesa y que más “lejos” ha llegado en el proceso de ser aprobadas (necesita de una Ley) es el AVI (instituto de ahorro para la vivienda). La propuesta ha recibido el dictamen favorable de la comisión del Congreso que lo estudia y tiene posibilidades de ser aprobada por el Congreso en este 2019. Analicemos los detalles de esta interesante propuesta. Si quiere leer la propuesta la puede descargar pinchando aquí.

Déficit habitacional

El propósito de la propuesta es atender al déficit habitacional que existe en Guatemala. En este sentido, los proponentes de AVI hacen un buen trabajo de diagnóstico (el problema, como vamos a ver, es la solución que se formula).

Si unimos

- Alta tasa de natalidad

- Proceso de urbanización acelerado

- Pobreza

Tenemos la receta perfecta para que exista un déficit habitacional. Al final, existe una necesidad de vivienda enorme y esa necesidad no puede ser cubierta principalmente por falta de ingresos de la población.

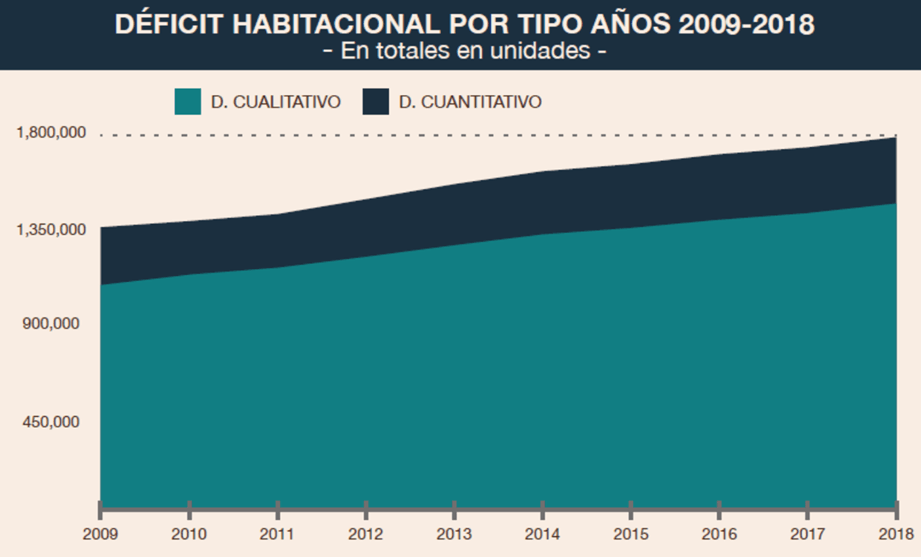

Fuente: revistaconstruccion.gt

Analicemos algo más los datos. Se estima que existe un déficit 1,78 millones de viviendas. Ahora bien, la mayor parte del déficit es cualitativo y no cuantitativo. Del déficit de 1,78 millones de viviendas, 1,46 millones ya existen aunque tienen condiciones que se consideran inadecuadas mientras que el resto del déficit, 0,31 millones, son viviendas que no existen y se estiman necesarias.

Estas cifras son muy interesantes, ya que lo que nos indican es que la mayor parte del déficit de vivienda se puede explicar por factores de pobreza que hacen que la vivienda no sea adecuada y no tanto por falta de vivienda en términos cuantitativos.

¿Cómo se va a financiar la propuesta?

Empecemos analizando la forma en la que se pretende financiar la propuesta.

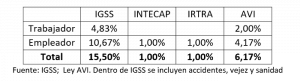

La propuesta propone un plan de ahorro obligatorio al estilo IGSS. En concreto, la propuesta se financia de manera muy parecida al IGSS. Todos los trabajadores del sector formal están obligados a contribuir con un 2% de su salario y el empleador con un 4,165% del salario del trabajador. Esto haría que las deducciones totales del salario de los trabajadores queden así:

De esta manera, las deducciones totales al salario del trabajador cambiarían de la siguiente manera:

De esta manera, las deducciones totales al salario del trabajador cambiarían de la siguiente manera:

El incremento haría que por un lado el coste laboral crezca (mayor aportación del empleador) y por otro lado que el salario que percibe el trabajador caiga (mayor deducción a su salario). Con datos de coste laboral y salario mínimo en 2019 podemos ver como quedarían sendas magnitudes si añadimos el AVI.

El incremento haría que por un lado el coste laboral crezca (mayor aportación del empleador) y por otro lado que el salario que percibe el trabajador caiga (mayor deducción a su salario). Con datos de coste laboral y salario mínimo en 2019 podemos ver como quedarían sendas magnitudes si añadimos el AVI.

La propuesta AVI: creación de un banco público

La propuesta concreta propone crear una especie de banco público. Veamos los detalles.

Cada trabajador tendría una cuenta individual en la que se registrarían sus aportaciones a AVI y estos trabajadores tienen la capacidad de retirar estas aportaciones cuando compren o mejoren una vivienda o cuando se jubilen.

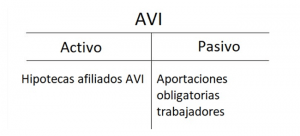

Con las aportaciones de los trabajadores (pasivo de AVI) se concederían préstamos a aquellos segmentos de la población que no atiende el sistema bancario tradicional (préstamos serán activos AVI). Así, un balance típico de AVI sería el siguiente[1]:

Este tipo de balance se parece sospechosamente a un balance bancario. De hecho, AVI espera poder pagar un tipo de interés en las cuentas de los trabajadores derivado del interés que consigue al prestar a sus afiliados que requieran un préstamo hipotecario. Esto se parece también sospechosamente a una tasa activa y una tasa pasiva (tasas a las que prestan y se financian los bancos).

Este tipo de balance se parece sospechosamente a un balance bancario. De hecho, AVI espera poder pagar un tipo de interés en las cuentas de los trabajadores derivado del interés que consigue al prestar a sus afiliados que requieran un préstamo hipotecario. Esto se parece también sospechosamente a una tasa activa y una tasa pasiva (tasas a las que prestan y se financian los bancos).

Problemas con los bancos públicos

El problema grave es que AVI es un banco público monopolista de los fondos que capta de forma obligatoria. Ningún banco del sistema nos obliga a depositar nuestro ahorro en ellos, AVI obliga a los trabajadores a financiar este banco público.

Pero quizá lo peor no es la obligatoriedad de contribuir a un banco público, si no que el propio banco público pretende utilizar los ahorros de los trabajadores para hacer préstamos hipotecarios arriesgados, tan arriesgados que el sector bancario tradicional se mantiene al margen de ellos.

Lo más importante en el sector bancario es analizar si un demandante de crédito es (o no) un buen sujeto de crédito. Es decir, si el que recibe el préstamo tiene intención y capacidad de devolver el préstamo. Aquellos que se estime que no tienen o intención o capacidad de devolver el préstamo, no reciben préstamos (y es sano que así sea).

En otras palabras, AVI propone dar créditos a aquellos que tienen un riesgo de impago elevado y lo hace con los ahorros de los trabajadores. En otras palabras, estamos fomentando nuestra propia burbuja inmobiliaria al dar préstamos a aquellos que no son buenos sujetos de crédito. Es muy posible que los trabajadores vean disminuido el ahorro que acumula en sus cuentas de AVI si es que hay impagos en las hipotecas[2].

El principal promotor de AVI destaca que el sistema bancario guatemalteco se parece mucho más al sistema europeo que al americano. Tiene razón, pero le falta comentar que en algunos países de Europa la banca pública ha sido la principal promotora de la pasada burbuja inmobiliaria. España necesitó rescatar a su sector bancario público en 2012, pero los bancos privados no necesitaron ni un solo céntimo de dinero público. El sector bancario español era mucho más grande que el público y sin embargo sólo el sector público necesitó ayudas para superar la crisis inmobiliaria. Es de destacar el sector bancario público español tenía el mismo objetivo que el AVI, dar préstamos con una finalidad social y sin ánimo de lucro.

La “moda” de los efectos multiplicadores

Se está poniendo de moda en algunas partes del sector privado guatemalteco justificar medidas que favorecen a un sector en función de los efectos multiplicadores o demanda derivada que provocan. ¿Qué es un efecto multiplicador?

En economía se llama efecto demanda derivada o multiplicador a los efectos de segundo o tercer orden que tiene una actividad económica[3]. Si un sector económico se expande, incrementa la demanda de insumos (entre ellos trabajo) a otros sectores económicos. Por ejemplo, si se expande la construcción, incrementa la demanda de cemento y a su vez la industria cementera incrementará su demanda a la industria de minas y canteras.

Esto es precisamente lo que nos presenta la propuesta de AVI basada en un estudio de CABI:

“La industria de la vivienda afecta positivamente otras 24 industrias del país y esto hace que tenga un efecto multiplicador. Un estudio de Ca-Bi de Paulo de León revela que cada Q. 1.00 que se invierte en vivienda, genera otros Q. 2.50 en otras industrias.” [4]

¿Cuál es el problema de este punto de vista? Pues que no tiene en cuenta los efectos “des-multiplicadores” que genera la propia propuesta.

Cuando se retira parte del salario del trabajador, dicho trabajador tiene menos ingreso disponible para hacer otras compras que ya venía realizando. El trabajador que recibe menos salario ahora puede gastar o ahorrar menos y esto conlleva que se rompen los efectos multiplicadores que venía creando (comprará menos artículos o depositará menos en el sistema bancario tradicional).

Pero el problema no acaba ahí, la propuesta también genera un incremento en el coste laboral con alta probabilidad de que termine en menor cantidad de creación de trabajo formal. Los nuevos trabajadores que podrían haber conseguido un trabajo y no lo van a conseguir por el incremento en el coste laboral suponen un nuevo efecto “des-multiplicador” en la economía.

Por tanto, la propuesta tiene en cuenta los efectos multiplicadores sobre un sector y opta por ignorar completamente los efectos des-multiplicadores que la propia propuesta crea, es por ello que el resultado final bien podría ser una desaceleración económica.

Conclusión

Hasta ahora teníamos el FHA, institución pública que garantiza préstamos hipotecarios realizados por el sector financiero. Sin embargo, parece que esta subvención a préstamos hipotecarios no es suficiente “ayuda” al sector inmobiliario y de construcción y se estima necesario crear un banco público que incremente la actividad de dicho sector.

Si la propuesta consigue pasar lo único que va a conseguir es deteriorar la calidad del sistema bancario guatemalteco (que es uno de los sectores que funciona bien en Guatemala, el 22 del mundo sobre 190 países).

Por desgracia, en Guatemala siempre se intenta cambiar lo que funciona, como el sector bancario o la estabilidad monetaria. Mientras, los sectores que más necesitan reforma quedan eternamente ineficientes.

–

[1] El AVI tendría otras fuentes de financiación adicionales, el esquema es una simplificación.

[2] Esto, o el Estado de Guatemala, mediante el FHA (que asegurará las hipotecas de AVI) tendrá que hacerse cargo del problema.

[3] Los efectos multiplicadores podrían ser de mayor orden, pero no se suelen calcular.

[4] Pag. 2 dictamen iniciativa 5484

Obtén nuestro informe exclusivo sobre la metodología que usamos para predecir recesiones. ¡Es gratis!

Daniel Fernández

Daniel Fernández es el fundador de UFM Market Trends y profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un doctorado en economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid y también era un fellow en el Mises Institute. Tiene un máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos y un máster en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá en Madrid.

Obtén nuestro informe exclusivo sobre la metodología que usamos para predecir recesiones. ¡Es gratis!

Mejor que el aporte a el INTECAP y al IRTRA sea «OPCIONAL»… a muchos les descuentan y ni hacen uso de estas Instituciones..Y en el caso del IRTRA ya no haya que hacer con tanto dinero…y sus directivos hasta en helicoptero se movilizan…Mientras q miles de trabajadores estàn sin vivienda…

Estimado Homero, gracias por tu comentario.

Totalmente de acuerdo, de hecho lo mejor sería hacer voluntarias todas las aportaciones y además abrirlas a competencia (que existieran posibilidad de que un ente privado «compitiera» por los fondos del IGSS. Creo que sería la única manera de hacer eficiente al IGSS.

Un saludo,

Dani

Me gusto la propuesta, sin embargo en Guatemala existió algo similar a partir de 1974 y fue así como nació el Banco de los Trabajadores, solo que en este caso el descuento era obligatorio para los trabajadores del Estado. En el caso que se propone según entiendo es igual solo que, para el trabajador del sector privado. No sería más conveniente reformar la ley del Banco de los trabajadores y extenderlo?

Estimado Daniel, me parece que entre todo lo que has estudiado, no has invertido mucho tiempo en aprender de temas de reducción de pobreza o de inclusión financiera. Si lo hicieras entenderías varios puntos importantes:

1.) no se trata de darle acceso a crédito al que no lo puede pagar. Nadie propone eso. Se trata de darle acceso a crédito a un enorme segmento de la población que tiene los ingresos para pagar un crédito para vivienda si pudiera tener acceso a uno.

2.) empresas como https://www.lenddo.com usando inteligencia artificial y Big Data an aprendido a medir riesgo para poder darle acceso a crédito a gente mucho más pobre que la que AVI va a atender. El acceso a crédito, como el Grameen Bank ya probó transforma generaciones. Te recuerdo lo que el Grameen probó y es que los pobres pagan mejor incluso que los ricos.

3.) la banca privada en Guatemala es estupenda, pero no tiene depósitos a largo plazo para atender este segmento. Porfa deja tus conjeturas y habla con un banquero, el te lo va a confirmar. Le hemos presentado AVI en 3 ocasiones a la Asociación Bancaria de Guatemala. Ellos lo entienden.

4.) no te debería tener que explicar que es el descalce financiero, pero ese es el caso en Guatemala y el acceso a crédito para familias de ingresos bajos. Lo pocos depósitos a largo plazo que la banca en Guatemala tiene, los destina a créditos en los que es más fácil y más rentable calificar a esos individuos.

5.) pero aún si la banca tuviera los fondos, no lograría originar la demanda de créditos que los estudios revelan que son como 100 mil por año de un valor promedio de Q200 mil. La banca en Guatemala hoy tiene una capacidad para originar unos 13-15 mil créditos hipotecarios por año.

6.) el incremento en el coste de los patronos es algo que muchos están dispuestos a hacer por sus empleados. Si inviertes el tiempo para hacer el análisis (como ya hicieron muchísimos patronos) descubrirás que gracias a los diferentes mecanismos de deducibilidad y escudos fiscales, el costo es prácticamente cero.

7.) o no sabes, o no quisiste mencionar que este tipo de institución de ahorro y de financiamiento para vivienda otorga 6/7 créditos para vivienda en países como México. Osea, una banca más grande que la de Guatemala, muy competitiva, y que presta 3 puntos más barato que los institutos, solamente logra tener una participación de mercado de 1/7.

8.) el mercado libre es maravilloso, sin embargo, es sumamente obtuso pensar que porque funciona perfectamente bien en muchas industrias y mercados, que va a funcionar en un tema tan complejo como lo que es acceso a financiamiento para vivienda. En efecto, es un tema complejo que tu breve análisis sobre-simplifica enormemente. El ejemplo mexicano, que lo podes también ver en otros países, evidencia que este segmento el mercado libre solo puede atender una pequeña parte y no puede atender en su totalidad para alcanzar su potencial. Si pudiera, ya lo habría hecho.

Estimado Eddy,

1- Si hay demanda solvente de crédito, debería haber oferta, si no hay, existe oportunidad de arbitraje. Si tan seguro está de que ese segmento no está atendido y es rentable, ¿por qué no atiende usted? o, ¿por qué no convence al sector empresarial o a inversores extranjeros de tan buena oportunidad?

2- Estoy totalmente de acuerdo. Atraigamos esas empresas a Guatemala, no creemos un banco público.

3, 4 y 5- Volvemos al problema de la pobreza, banca tiene problema para captar depósitos a l/p porque no hay suficiente ahorro disponible. Solución, crear condiciones para que exista ahorro, no hacerlo obligatorio y mucho menos gestionarlo de forma pública.

6- Si los patronos están dispuesto a hacerlo y los empleados también le propongo una reforma a la iniciativa, que la misma sea voluntaria. Si tanto beneficio tiene y ya ha hecho usted las debidas diligencias, no tendrá problema en convencer a los trabajadores y patronos de que dejen su dinero en AVI.

6b- Propuesta adicional; abrir los fondos (voluntarios) de los trabajadores a empresas privadas de concesión de créditos (reforma al estilo Chile con planes de pensiones).

Si introduces estos dos puntos, tendrías todo mi apoyo a tu propuesta.

7- Tampoco mencionas o quieres mencionar que la banca privada mexicana se abstiene de dar créditos porque en la crisis de 1994 el gobierno impidió que se ejecutaran los colaterales de los préstamos. Es decir, el mercado hipotecario funciona de facto sin que se pueda ejecutar la casa en caso de impago. Si cuentas toda la historia es mucho mejor.

8- Mi breve análisis sobre-simplifica las características del mercado inmobiliario probablemente menos que la propuesta que estáis impulsando.

Recibe un cordial saludo,

Dani

Daniel, no entendés el mercado de acceso a crédito de Guatemala.

Te sugiero hables de este tema con MiCoope, la Asociación Bancaria de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, el FHA, el Banco de Guatemala, y siéntate un rato con un banquero de alto nivel de uno de los bancos más grandes del país.

Nosotros les hablamos antes y durante el diseño de AVI. De hecho, lo hicimos muchas veces con cada uno. Hablamos también y encuestamos a las familias.

Un entendimiento de las condiciones y el potencial del mercado fue el punto de partida este proyecto. El modelo es el resultado de esas reuniones con ellos y con otros +50 actores. Fue un proceso inclusivo que duró más de un año.

Buena suerte.

Me parece bien que te hayas reunido con toda esa gente, el problema es que la propuesta, al menos tal y como pasó la comisión del Congreso, tiene graves problemas económicos (los aquí apuntados).

Un saludo,

Dani

Totalmente de acuerdo con el autor de la nota. He trabajado para el sector privado y público, mi área es la de control interno contable y administrativo y he trabajado para la banca, pública y privada. Si la banca pública fuera funcional ¿porqué razón no le cambian los objetivos al Crédito Hipotecario Nacional, a través del cambio de su ley orgánica?, más parece que lo que los ponentes buscan, y no creo que sean técnicos profesionales del mismo Estado sino personas con intereses privados cuya lógica intención es generar utilidades a corto plazo y dejar un gran boquete financiero y económico en la economía de los trabajadores, que son los que al final sostendrán este proyecto, no se dice nada de algún aporte estatal… tal como se hizo con el banco de los Trabajadores, con el IGSS que es más, el mismo Estado le tiene una deuda impresionante, imposible de pagar y quienes soportan ese déficit son los trabajadores que hacen uso de los servicios del IGSS, sería bueno que vieran la situación de las cédulas hipotecarias de prestamos respaldados por CHN antes de continuar con dicho proyecto. La población trabajadora y productiva de este país, no está en condiciones ni de acuerdo con seguir afectando su salario impunemente a través de retenciones antojadizas de parte de las autoridades de turno para mantener entidades que no funcionan y que luego corren en riesgo de convertirse en botín político.

Atentamente

Contundente y coherente respuesta a lo expresado por Tabush. Estos son mercaderes que ven una oportunidad en la poca o nula capacidad de análisis en los integrantes del Congreso de la República de Guatemala, para entender la complejidad de estudios que una propuesta de este tipo requiere, y hacer negocios que a la larga, solo los benefician a ellos. Felicitaciones al autor de esta nota y al señor Cortez por ilustrarnos sobre los peligros de la implementación ( tal como está redactada ) de la ley que daría vida al AVI. Saludos.